No limite da sustentabilidade

Sobrevivência humana ameaçada

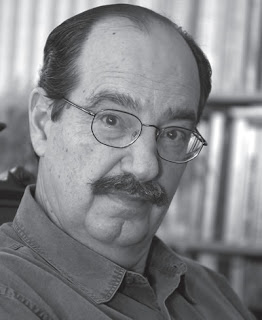

Washington Novaes

Washington Novaes

Foto: Nicola Labate

Washington Luiz Rodrigues Novaes é bacharel em direito pela Universidade de São Paulo e jornalista há 52 anos. Foi repórter, editor, diretor ou colunista de várias publicações brasileiras, como "Folha de S. Paulo", "O Estado de S. Paulo", "Jornal do Brasil", "Última Hora", Correio da Manhã", "Veja" e "Visão". Na televisão, foi editor-chefe do "Globo Repórter" e editor do "Jornal Nacional", além de comentarista de telejornais das redes Bandeirantes e Manchete e do programa "Globo Ecologia". Como produtor independente de televisão, dirigiu as séries "Xingu", "Kuarup" e "Pantanal".

Recebeu inúmeros prêmios internacionais e nacionais de jornalismo e televisão, e ainda o de Meio Ambiente da Unesco, em 2004.

Tem vários livros publicados, entre eles "Xingu – Uma Flecha no Coração", "A Quem Pertence a Informação?", "A Terra Pede Água" e "A Década do Impasse". Foi consultor do primeiro relatório brasileiro para a Convenção de Diversidade Biológica e dos relatórios sobre desenvolvimento humano da ONU, além de sistematizador da Agenda 21 brasileira.

Atualmente é colunista dos jornais "O Estado de S. Paulo" e "O Popular", de Goiânia. É consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, supervisor e comentarista do programa "Repórter Eco". Representou durante quatro anos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 Brasileira.

Esta palestra de Washington Novaes, com o tema "Os limites da sustentabilidade no mundo atual", foi proferida no Conselho de Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio, Sesc e Senac de São Paulo, no dia 16 de abril de 2009.

Estamos vivendo um novo tempo, porque já não se trata mais de cuidar apenas do meio ambiente. É bem mais do que isso: a questão é não ultrapassar limites que colocam em risco a própria vida. Para isso invoco as palavras de Kofi Annan, que durante mais de uma década foi secretário-geral da Organização das Nações Unidas [ONU], uma pessoa com muito conhecimento. Ele diz que hoje o problema central da humanidade está nas mudanças climáticas e na insustentabilidade dos padrões de produção e de consumo no mundo, porque já estão além da capacidade de reposição do planeta. Ele afirma que essas duas questões ameaçam a sobrevivência da espécie humana. É preciso prestar atenção nisso.

Vejamos a questão do clima. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [IPCC, na sigla do nome em inglês], órgão científico da ONU para a Convenção do Clima, diz que as ações humanas já aumentaram a temperatura do planeta em quase 0,8 grau Celsius, e para evitar que o acréscimo vá além de 2 graus será preciso reduzir as atuais emissões em 80% até 2050. Elas, porém, continuam crescendo. Às vezes as pessoas estranham que um aumento de temperatura de 0,8 grau tenha efeitos tão graves, mas, sendo bastante simplistas, podemos dizer que a Terra é um organismo vivo e sabemos o que acontece no organismo humano quando a temperatura sobe um grau. É o início de um processo de febre que, se não for contido, terá sérias consequências. No planeta não é diferente. O IPCC afirma ainda: se as emissões continuarem no ritmo atual, a temperatura poderá elevar-se em quase 6 graus neste século e o nível dos oceanos poderá subir até 88 centímetros, o que produzirá aumento de secas, inundações e outros desastres.

Há uma parte dos cientistas, pequena, que nega a validade dessas conclusões do IPCC, mas lembro que eles são minoria e se dividem em várias categorias, sendo muitos ligados a indústrias relacionadas com combustíveis fósseis, com petróleo, outros que são absolutamente céticos e outros ainda que dizem que realmente o planeta está se esquentando, vai se aquecer muito mais ainda, mas que isso é um processo do sistema planetário e não consequência de ações humanas. As previsões do IPCC, porém, têm o consenso entre mais de 2,5 mil cientistas de quase 200 países. No último relatório do órgão, que é o quarto, somente se publicou o que foi objeto de consenso e com probabilidade acima de 90% de se confirmar. E os diagnósticos mais recentes mostram que talvez já estejamos adiante das previsões do IPCC, com o derretimento do gelo que se verifica nos polos e nas montanhas da Groenlândia. A ameaça maior nessa área é o aquecimento do permafrost [solo formado por terra, rochas e gelo], uma camada que esconde uma quantidade imensa de metano, gás 23 vezes mais poluente que o carbono. Um dos últimos números da revista New Scientist publicou um trabalho aprofundado sobre isso, revelando que é alguma coisa assustadora. O estudo prevê que em 20 ou 30 anos talvez já não haja mais gelo no Ártico e que a camada de poluentes que pode ser liberada é 1,6 mil vezes maior do que a concentração que já está na atmosfera.

A cada ano cresce o número de vítimas dos desastres naturais. O último balanço referente a 2008 mostra que 200 milhões de pessoas no mundo foram atingidas por eles. O prejuízo causado por esses acidentes, calculado por um conglomerado de empresas da área de seguros, principalmente a Munich Health, chegou a US$ 200 bilhões em 2008. E o Brasil já é o décimo primeiro país em número de vítimas. Tivemos furacão em Santa Catarina, tornados, inundações e outros eventos extremos. As emissões totais no mundo hoje estão acima de 25 bilhões de toneladas anuais em equivalente de carbono. A China passou a ser o maior emissor, seguida dos Estados Unidos. O Brasil, se forem utilizados também critérios de emissões de carbono e metano em função de desmatamento, mudanças no uso da terra e queimadas, é o quarto maior emissor. Em 1994, no primeiro e único inventário que o Brasil fez, apresentado apenas em 2004, as emissões atingiam mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono e mais de 30 milhões de toneladas de metano.

Recentemente esteve no Brasil Nicholas Stern, ex-economista chefe do Banco Mundial, que não é um cientista voltado para o meio ambiente mas fez um estudo sobre as mudanças climáticas a pedido do governo britânico. No programa Roda Viva, da TV Cultura, gravado em novembro de 2008, ele afirmou que as emissões brasileiras já estavam entre 11 e 12 toneladas anuais por habitante, o que significaria que dobraram em relação a 1994. Há um novo inventário brasileiro, que vem sendo adiado desde 2005, mas cuja apresentação está prevista para este ano. A peculiaridade é que quase três quartos das emissões brasileiras se devem a mudanças no uso do solo pela agropecuária, desmatamentos e queimadas, e que 59% dessas emissões acontecem na Amazônia. O restante ocorre principalmente no cerrado, embora não se fale disso.

O cerrado é uma espécie de primo pobre dos biomas brasileiros e por isso muitos pensam que ali se pode fazer tudo, desde que se preserve a Amazônia. Segundo o último estudo do Instituto Sociedade, População e Natureza [ISPN], junto com a Universidade de Brasília, o cerrado está perdendo 22 mil quilômetros quadrados por ano, uma barbaridade. Cerca de 50% de sua vegetação, que é irrecuperável, já se foi. A área de preservação obrigatória por lei é muito pequena e o avanço continua muito acentuado. E não se fala que uma grande parte das emissões brasileiras acontece nas áreas de cerrado.

Das emissões totais de metano no país, a maior parte se deve à pecuária e à agricultura. Um estudo da Embrapa Meio Ambiente mostra que cada boi emite 58 quilos de metano por ano com os seus arrotos e flatulências. Esse valor multiplicado por 205 milhões de cabeças significa mais de 10 milhões de toneladas desse gás, que vão equivaler a perto de 250 milhões de toneladas de carbono.

O problema, no rumo em que está, tende a se agravar no mundo, que não encontrou ainda soluções. A Agência Internacional de Energia mostra que o consumo de energia no planeta vai aumentar 71% até 2030. E 80% das emissões se devem à queima de combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia. Os países industrializados consomem 51% da energia total, mas como eles têm uma população que não chega a 20% da mundial, cada habitante dos países ricos emite 11 vezes mais do que um habitante das nações mais pobres.

Diante desse quadro, não temos nem regras nem instituições capazes de impor mudanças de forma global, obrigatórias para todos os países, como deve ser. Nem o Protocolo de Kyoto, que previa uma redução de 5,2% nas emissões dos países industrializados, foi ainda cumprido. Os Estados Unidos não ratificaram o acordo, que é de 1997, bem como outros países. O prazo vai até dezembro de 2009, quando haverá uma nova reunião em Copenhague, para que se defina um novo acordo e se regulamente a Convenção do Clima. Houve recentemente um encontro em Bonn mas não se conseguiu nenhum avanço importante. A Europa propunha reduzir 20% nas emissões dos industrializados até 2020 e se dispunha a chegar até 30% se houvesse acordo, que não aconteceu. O novo governo dos Estados Unidos propõe reduzir as emissões em 15% em relação ao que eram em 1990, que é a base do Protocolo de Kyoto, mas o Congresso americano não aprovou nada ainda.

Novas tecnologias

Há quem acredite que o caminho não será um acordo internacional e, sim, a adoção de novas tecnologias que permitam resolver a questão. A primeira delas, mais significante, seria o chamado sepultamento de carbono. Essa tecnologia permitiria capturar o carbono na fonte de emissão, principalmente nas usinas de produção de energia que queimam carvão mineral e gás, e colocá-lo no subsolo, em antigos campos de petróleo esgotados, ou no fundo do mar. A ideia foi avaliada em princípio pelo Painel do Clima, que concluiu que tecnicamente é viável. Mas é preciso ver que consequências, geológicas e hidrológicas principalmente, sísmicas talvez, haverá no fundo da terra. E para a diversidade marinha. Os especialistas dizem que no mar será um desastre, porque na água não há como conter o carbono, que se espalhará e provocará não apenas aquecimento do oceano como praticamente a extinção da biodiversidade.

Outra possibilidade seriam as fontes de energia renováveis e limpas – energia solar, eólica, das marés e os biocombustíveis. A grande questão são os custos. Serão viáveis, competitivas em matéria de preço? Tudo dependerá dos fatores que entram ou não na questão. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [Inpe] de São José dos Campos, avalia que o potencial de energia eólica no Brasil é maior do que todo o consumo brasileiro de energia hoje. Alega-se, porém, que essa fonte não é permanente, pois há momentos de pausa nos ventos. Por essa razão, o sistema tem de ser ligado a outras fontes energéticas que possam supri-lo nos períodos de falta de vento.

Quanto à energia solar, há um estudo que mostra o seguinte: se um quarto da área do reservatório de Itaipu fosse ocupado com painéis solares, isso produziria tanta energia quanto a própria usina. Nesse caso, a questão é como armazenar essa energia. A tecnologia para a qual se caminha é de aquecimento de óleo, que depois seria aproveitado progressivamente. Mas aqui há também o problema dos custos. Nessa questão, os defensores da energia eólica e solar perguntam: quem coloca na conta da energia derivada dos combustíveis fósseis o custo da poluição do ar, ou dos gastos com a saúde? Ou ainda os de implantação e manutenção do sistema viário? Quem faz a conta dos desperdícios? Um automóvel, por exemplo, pode chegar a utilizar 90% da energia para transportar a si mesmo e não ao passageiro. E perde 70% sob a forma de calor, usando somente 30%.

O professor Adriano Murgel Branco mostrou recentemente que numa viagem por automóvel se consome 20 vezes mais energia que no mesmo trajeto por metrô. Então há muitas contas a fazer, e isso vai determinar o rumo das decisões. De qualquer forma parece inevitável que se caminhe realmente em direção a uma nova matriz de transportes e veículos menos poluentes, como aqueles híbridos, que queimam combustível somente para a partida e depois usam energia elétrica. Mas há o lado da indústria automobilística, cujo lucro por unidade de produto, se forem usados os veículos híbridos em lugar das supercaminhonetes, pode cair em até 15 vezes. Então há questões econômicas e comerciais a considerar.

Nos cenários possíveis, Nicholas Stern disse em 2006 que teríamos dez anos para enfrentar essa questão, ao custo de 1% do produto bruto mundial a cada ano. Isso significaria cerca de US$ 600 bilhões hoje. Ele afirmou: "Se não o fizermos, teremos a maior recessão de todos os tempos, poderemos perder 20% do produto bruto mundial". Em 2009, quando esteve em São Paulo, disse que foi muito otimista em 2006. Não tínhamos dez anos, o prazo era muito menor e o custo será muito maior, de 2% a 3% do produto bruto mundial a cada ano, o que significaria de US$ 1,2 trilhão a US$ 1,8 trilhão por ano.

A Agência Internacional de Energia [AIE] diz que serão necessários investimentos de US$ 15 trilhões em 15 anos em novas fontes de energia para chegar à emissão zero, mas que isso custará menos do que enfrentar as consequências. Convém lembrar que a AIE não é uma instituição de ambientalistas nem de pessoas que encaram a questão por esse ângulo, mas de técnicos em energia.

Há cenários para o Brasil, construídos pelo Inpe, que mostram o seguinte: no ritmo atual, a temperatura na Amazônia poderá subir até 6 graus e no centro-oeste até 4 graus até 2070. No semiárido poderá haver uma perda de até 20% dos recursos hídricos e os prejuízos para a agricultura serão progressivos. Eles já estão presentes, aliás, com as secas, inundações etc. Um dos exemplos mais mencionados – no sul-sudeste – é o deslocamento da cultura do café do estado de São Paulo e do norte do Paraná exatamente por causa do aumento médio da temperatura nessas áreas, que leva a uma queda precoce das flores e gera redução grave de produtividade. Por isso o café migrou quase todo para regiões mais altas de Minas Gerais e algumas outras, onde também se começam a enfrentar problemas de temperatura.

Há muita coisa ainda que poderia ser dita sobre o clima, principalmente o agravamento dos chamados eventos extremos, que temos visto recentemente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A Amazônia e uma grande parte do nordeste estão sofrendo com o excesso de chuvas. Há poucos dias em Uauá, no sertão da Bahia, considerada uma espécie de capital da seca, choveu 250 milímetros em uma noite. São 250 litros de água por metro quadrado de solo. Segundo os cientistas, há uma mudança evidente no formato das chuvas. Verificam-se cada vez menos aquelas chuvas miúdas e continuadas na estação das águas e temos os chamados eventos extremos, uma grande quantidade de água que cai num curto espaço de tempo, gerando problemas imensos. Recentemente em Blumenau (SC) em um dia choveu 819 milímetros, quase um metro cúbico de água por metro quadrado de solo em 24 horas, uma barbaridade. Esses acontecimentos são cada vez mais frequentes, o que vai exigir inclusive, embora pouco se fale disso, mudança de métodos construtivos em rodovias, pontes, aterros e inclusive áreas urbanas, porque esses sistemas foram calculados para outros tempos e não para os impactos que estamos sofrendo hoje.

Ecossistemas em colapso

A segunda questão mencionada por Kofi Annan são os padrões de produção e consumo. Segundo os relatórios do Pnuma [Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente], do WWF e de outros, já estamos consumindo mais de 25% além da capacidade de reposição da biosfera planetária. É um déficit que está aumentando de ano para ano. As previsões do Pnuma são de que em meio século a exigência humana sobre a natureza será duas vezes superior à capacidade de reposição da biosfera e é provável a exaustão dos ativos ecológicos, assim como o colapso dos ecossistemas em larga escala. Na verdade estamos nos comportando como uma família que consome mais do que seu orçamento permite – ela não tem essa disponibilidade e caminha para situações muito graves.

Essa pressão cada vez maior intensifica a desertificação no mundo, hoje já de cerca de 60 mil quilômetros quadrados a cada ano, agravando a crise da água e várias outras. A chamada pegada ecológica média é de 2,2 hectares por pessoa, quando a disponibilidade média é de 1,8 hectare. Não há essa disponibilidade. O Brasil tem uma situação relativamente privilegiada por causa de seu território e recursos, mas a pegada média brasileira é de 2,1 hectares por pessoa/ano, superior à disponibilidade média mundial. Algumas das consequências desse uso excessivo são a perda de espécies tropicais e a degradação dos manguezais, em ritmo duas vezes superior ao das florestas. Continuamos a perder no mundo 12 mil quilômetros quadrados de florestas por ano. Na América do Sul a perda dos manguezais, que são o berço da vida no oceano, é mais grave que no restante do mundo e seu principal fator é a conversão de áreas para agricultura. Outro é a pesca excessiva, que já exauriu um quarto dos estoques pesqueiros mundiais.

Essa pressão leva também a problemas na área dos recursos hídricos, em que há uma alteração e retenção forte do fluxo fluvial para vários usos, industrial, para energia ou abastecimento humano. Mais de metade dos maiores sistemas fluviais no mundo já se fragmentaram e a quantidade de água armazenada em reservatórios é pelo menos três vezes maior do que a do fluxo fluvial superficial. Um estudo da Comissão Mundial de Barragens informa que só de barragens com mais de 15 metros de altura temos 45 mil no mundo e já há muitos grandes rios que não conseguem chegar ao final de seu curso primitivo, que seria o mar. Exemplo disso é o rio Amarelo, na China, e vários outros, como os que correm para o mar de Aral, na Ásia, e rios nos Estados Unidos também.

Isso se torna mais dramático ainda se observarmos que os países industrializados, com menos de 20% da população mundial, respondem por quase 80% do consumo dos recursos. Dizem os relatórios do PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] que se todas as pessoas consumissem como americanos, japoneses e europeus, teríamos necessidade de mais dois ou três planetas Terra para suprir os recursos. Então não é exagero dizer que estamos vivendo uma crise do padrão civilizatório. Nossos modos de viver são incompatíveis com os recursos do planeta, mesmo com quase 1 bilhão de pessoas passando fome e 2,5 bilhões vivendo abaixo da linha da pobreza. Com o agravante de que até meados deste século, segundo os demógrafos da ONU, a população passará dos atuais 6,7 bilhões para 8,5 ou 9 bilhões de pessoas, embora a taxa de natalidade no mundo tenha baixado muito. O Brasil já tem uma taxa de nascimentos inferior ao que seria a chamada taxa de reposição, a substituição das pessoas que morrem.

Crescimento insustentável

O que se vai fazer diante desse quadro? Muitos dizem que a solução é crescimento econômico, é desenvolvimento. O biólogo americano Edward Wilson, que é considerado o maior especialista em biodiversidade no mundo, admite que o caminho seja esse. Vamos supor então que o crescimento do produto mundial seja de 3,5% ao ano. Seria modesto, mas não há recursos e serviços capazes de sustentá-lo. Será indispensável então praticar padrões de consumo que poupem recursos e não os desperdicem. Teremos de reformular as matrizes energéticas, de transportes, os métodos na agropecuária, os padrões de construção. E os fatores de custos ambientais terão de estar no centro e no início de todas as políticas públicas e planejamentos privados.

O Brasil terá de adotar uma estratégia que leve em conta mudanças climáticas e sustentabilidade na produção e no consumo. Temos uma posição privilegiada em matéria de recursos naturais, fator escasso de que o mundo mais precisa. Temos território continental, sol o ano todo para plantar, temos de 15% a 20% da biodiversidade global. Isso é um privilégio, porque daí é que virão os novos alimentos, medicamentos, materiais para substituir os que se esgotarem ou se inviabilizarem. O biólogo Thomas Lovejoy calcula que só de medicamentos com base na biodiversidade das plantas se comercializam hoje no mundo mais de US$ 200 bilhões por ano. Temos de 12% a 13% do fluxo hídrico superficial num mundo carente desses recursos. Temos grandes aquíferos subterrâneos e a possibilidade de utilizar uma matriz energética limpa e renovável, com hidreletricidade, energia eólica, solar, energia das marés e os biocombustíveis.

Em 2006, a Unicamp [Universidade Estadual de Campinas], junto com o WWF, publicou um estudo sobre a matriz energética brasileira, com estes dados: o país, se quiser, pode ganhar 30% da energia que consome hoje com programas de eficiência e conservação, como ocorreu em 2001 no apagão. Pode ganhar 10% com repotenciação de antigas usinas que estão com equipamentos ultrapassados, a um custo muito menor do que construir uma nova usina. E pode ganhar 10% reduzindo as perdas nas linhas de transmissão. Perdemos hoje de 15% a 17% de energia nessas linhas, enquanto no Japão esse índice é de apenas 1%.

As hidrelétricas produzem hoje 20% da energia mundial, mas há muita pressão da agropecuária em relação aos recursos hídricos. Um quilo de trigo requer entre 400 e 2 mil litros para ser produzido, um quilo de carne entre mil e 20 mil litros – carne bovina são 15 mil litros e de aves 4 mil litros. Se uma pessoa come um bife de 200 gramas de carne de boi no almoço e outro no jantar, consome perto de 3 mil litros de água por dia. Somando-se isso aos outros usos em casa – chuveiro, cozinha, descarga sanitária – e àqueles fora de casa, não será exagero dizer que uma pessoa consome 4 mil litros de água por dia.

Isso alimenta o debate com os vegetarianos, que rejeitam o consumo de carne pelo ser humano. Mas há outros complicadores: produzir 1 litro de combustível verde exige 2,5 litros de água. Isso também começa a ser discutido, bem como outros problemas, como a contribuição do etanol para a chuva ácida, para a disseminação de nitrogênio. Um relatório recente da ONU diz o seguinte: chegam por ano aos oceanos cerca de 100 milhões de toneladas de nitrogênio, levadas pelos rios e recebidas das lavouras. Esse nitrogênio é a principal causa de eutrofização [aumento da quantidade de nutrientes, levando ao acúmulo de matéria orgânica em decomposição] da água, que forma algas e vegetação, prejudicando a biodiversidade. Os oceanos já têm hoje várias áreas mortas, algumas com até 70 mil quilômetros quadrados, como no Pacífico e no golfo do México.

Também começa a ser discutida a questão do metano na pecuária, já mencionada, e na produção de arroz irrigado por inundação, outra fonte de emissão desse gás. Há poucos dias surgiu uma notícia interessante: cientistas alemães conseguiram reduzir em 25% a produção de metano pelo gado bovino adicionando óleo de peixe na ração. Se isso se confirmar e for viável em larga escala, pode ser extremamente importante.

Água e saneamento

Esse é o quadro final. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, um ser humano precisa de 3 litros diários para beber e 3 mil litros para seus alimentos. Doenças veiculadas pela água são a segunda causa de morte de crianças com menos de 5 anos no mundo. São 4,2 mil por dia e 125 milhões de crianças vivem em casas sem água potável de boa qualidade. O problema do saneamento é dramático, 23% da população mundial não tem sequer instalações sanitárias e defeca ao ar livre. Se o saneamento fosse universalizado, as doenças diarreicas poderiam se reduzir em 32%. No Brasil, 80% das internações e das consultas pediátricas na rede pública se devem a doenças veiculadas pela água, principalmente infecções intestinais. Nos países em desenvolvimento esses males matam 1,7 milhão de pessoas por ano.

As propostas no Fórum Mundial da Água precisariam de votação unânime, como ocorre em todos os fóruns da ONU. Uma seria impedir a comercialização e a privatização da água, porque em muitos países onde isso acontece as populações mais pobres ficam sem água, e há nações na África onde esse problema é dramático, Mali, por exemplo. Outras: regras mais exigentes para a construção de barragens e água como direito constitucional. Houve uma discussão também sobre instituir a água como direito humano, o que não foi aprovado (o Brasil foi contra). A delegação brasileira levou algumas propostas para Istambul: cobrar mais pelo uso dos que poluem mais, promover maior participação da sociedade na gestão e remunerar produtores agrícolas por serviços ambientais. Este último ponto tem como exemplo a cidade de Nova York, que estava com a capacidade de abastecimento de água esgotada e já em déficit. Fez um acordo com os produtores das margens dos mananciais para que deixassem de usar tanta água na irrigação e passou a pagá-los pela conservação das áreas para que ali se pudesse aumentar a captação. O acordo foi feito e deu muito resultado. No Brasil, o município mineiro de Extrema começou a fazer isso, remunerando os produtores por serviços ambientais.

Há um problema muito grave, do qual se fala pouco, que é o derretimento do gelo das montanhas, inclusive na América do Sul. Na Ásia certamente o efeito será dramático, isso já está acontecendo e são centenas de milhões de pessoas que dependem dessa fonte de água. Na América do Sul também já está ocorrendo nos Andes, e determinará menor acúmulo nas montanhas e um fluxo menor de água, inclusive para a bacia amazônica, que depende bastante dele.

Privilégio brasileiro

Vejamos o panorama brasileiro, com seus 12% a 13% da água superficial total do planeta, 182 mil metros cúbicos por segundo, fora os aquíferos subterrâneos. Mas a distribuição desse precioso líquido é muito desigual: 72% estão na Amazônia, o sudeste tem 6%, a bacia do São Francisco 1,7% e a do Paraíba do Sul 1,8%. O único estado brasileiro em situação crítica é Pernambuco, que utiliza para o abastecimento humano mais de 20% da disponibilidade, índice que é considerado como limite. O nordeste apresenta problemas muito peculiares, tem 70 mil açudes com 36 bilhões de metros cúbicos, mas essa água não é distribuída e tem altíssimo índice de evaporação, que pode chegar até a 70%.

Quanto ao saneamento, o IPEA [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada] divulgou em fevereiro de 2009 estes números: 34,5 milhões não contam com rede de esgotos nas áreas urbanas. Se acrescentarmos a isso as pessoas que têm apenas fossas sépticas, vamos chegar perto de 50% da população brasileira, e quase 10% não dispõem de abastecimento doméstico de água. Há lugares onde a situação é dramática, como Belém, em que só 8% dos esgotos são coletados e 3% tratados. No país todo, quase 80% dos esgotos coletados não são tratados, e eles constituem o fator mais grave de poluição. Temos de lembrar também que mesmo nos pouco mais de 20% dos esgotos que são tratados no Brasil, a quase totalidade passa apenas por tratamento primário, que remove somente 50% da carga orgânica, sendo o restante despejado de volta nos rios e no mar. Assim, os esgotos são a principal causa de poluição da água no Brasil, e nossos programas de saneamento estão muito atrasados. Prevê-se a universalização em 20 anos, a um custo de quase R$ 200 bilhões, se forem liberados de R$ 8 bilhões a R$ 9 bilhões por ano, o que não está acontecendo. E o governo federal acaba de devolver ao BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] US$ 202 milhões destinados a financiamento nessa área, porque não foi capaz de apresentar projetos a tempo.

Outro problema grave é a perda média de água nas grandes cidades brasileiras. Furos e vazamentos nas redes são responsáveis pela perda de 45% do total. Em São Paulo, onde já se cuidou bastante disso, esse número foi reduzido para 28%, mas ainda é muita água, são quase 2 bilhões de litros que se esvaem a cada dia nos vazamentos. Recentemente "O Estado de S. Paulo" publicou que a Sabesp começa a testar equipamentos japoneses que permitem detectar furos e vazamentos na rede sem fazer escavações, que são caras e demoradas. Se isso se viabilizar, será um progresso enorme. Outro avanço que houve em São Paulo foi a instalação de hidrômetros por unidade em edifícios. Quando a conta é coletiva, a pessoa não se sente estimulada a economizar água, porque o gasto se distribui por todos os apartamentos e não se reflete na conta individual. A separação estimula a economia. Outro avanço seria uma maior diferenciação das faixas de cobrança. Atualmente, salvo engano, há uma taxa para quem consome até 10 mil litros por mês, e a faixa seguinte já é de 30 mil litros. O consumidor que economiza 8 mil litros não ganha nenhum incentivo, continua com a mesma tarifa.

É preciso também avançar na questão da gestão por bacias hidrográficas, que é a solução mais recomendável. Até agora, porém, somente as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, assim como a do Paraíba do Sul, cobram pelo uso. Um problema adicional é que o Tesouro Nacional contingencia uma grande parte dos recursos arrecadados com o pagamento pelo uso. Um diretor da Agência Nacional de Águas [ANA] me informou que o Tesouro retém, por esse caminho, mais do que todos os recursos que o governo federal coloca na ANA.

Outro problema é que, segundo a lei da política nacional de recursos hídricos, não se cobra das hidrelétricas pelo uso da água. Foi permitido que considerassem pagamento pelo uso da água o ressarcimento que fazem aos municípios pela inundação, que é outra coisa. Isso é dano ambiental, não é pagamento pelo uso.

Há necessidade urgente de disciplinar o uso de água pelos pivôs centrais de irrigação, que em média desperdiçam mais de 50% do líquido que retiram dos aquíferos, além de outros problemas. Como a água cai de grande altura, há um nível de evaporação muito alto e a queda produz impacto no solo que leva à compactação e também à erosão, carreando para os rios sedimentos e agrotóxicos. Também seria importante uma expansão das redes de coleta de esgotos, com sistema de ramais condominiais, que são muito mais baratos. Ao contrário do que ocorre no sistema tradicional, em que a empresa coloca aquelas manilhas gigantescas em volta de toda a quadra para implantar o esgoto, no sistema condominial faz-se apenas um ramal no meio da quadra e ligam-se as casas por ali. A economia – de 50% a 30% – é muito alta. Brasília é a cidade que mais fez isso e é provavelmente a de melhores condições sanitárias do país. Coleta e trata todos os esgotos que recebe, e a maior parte por ramais condominiais.

Mudanças velozes

Outras possibilidades seriam reciclagem e reúso de água, principalmente nas indústrias, e a retenção de água de chuva para certos usos, que deveria ser obrigatória em todos os imóveis. Essa água serve para descarga sanitária, lavagem de quintais e jardins, rega de plantas, todas essas coisas. Mesmo que não seja usada, a retenção nas zonas urbanas diminuiria o volume de água na hora das chuvas fortes, reduzindo as inundações. Há muitas cidades onde já existe legislação a respeito, mas não se cumpre.

São necessários também equipamentos sanitários mais eficientes. Ainda temos dispositivos que gastam 20 litros por descarga, o que pode ser feito com 3 litros ou 4, ou até a vácuo, sem usar água nenhuma, como o Japão faz.

Precisamos cuidar dessas coisas porque temos obrigações com as futuras gerações. Cabe-nos legar a elas um mundo sustentável e a água é um dos primeiros fatores. Na Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, em 2002, em Johannesburgo, Jacques Chirac, presidente da França na época, fez um levantamento de grande parte dos problemas mencionados aqui e terminou em tom dramático, afirmando o seguinte: "As futuras gerações vão nos cobrar. Elas vão dizer: ‘Vocês sabiam de tudo e não fizeram nada’". Acrescento que é preciso lembrar que vivemos em tempos de mudanças muito velozes. O que antes levava um século para acontecer hoje ocorre em uma década, o que demorava uma década leva um ano. Quem não correr será atropelado pelos tempos, porque a velocidade da informação é cada vez maior.

É esse o quadro que está diante de nós. Ao me perguntarem, quando falo sobre isso, se sou otimista ou pessimista, digo que não faz a menor diferença. Temos obrigação de ser realistas e de trabalhar para que tudo mude para melhor. Essa é nossa função como seres humanos.

Debate

Nota do Editor: As colocações dirigidas ao palestrante foram algumas vezes reunidas em blocos, para ser respondidas de forma concentrada.

MOACYR VAZ GUIMARÃES – Washington Novaes pintou um quadro de gravidade preocupante. Estamos seguindo um caminho cujo fim se anuncia trágico. Mas também deixou claro que há soluções. Então pergunto: seria correto concluir que a saída depende fundamentalmente de uma decisiva vontade política global?

ROBERT APPY – Geralmente o economista tem um inimigo, que é o ecologista. Isso porque o economista pensa só em crescimento, que aumenta os problemas ecológicos, criando um paradoxo. Seria possível reduzir o tempo para obter autorizações ambientais em projetos de investimento, já que os atrasos custam muito caro? Quanto à fome na África, pergunto se essa carência alimentar é resultado mais de políticas regionais falhas do que de condições climáticas adversas.

SAMUEL PFROMM NETTO – Quero referir-me particularmente a algo que está de certo modo embutido em sua exposição, que é o analfabetismo científico e tecnológico da imensa maioria da população brasileira. E o mais grave, um analfabetismo que grassa entre as crianças e jovens, ignorantes de quase tudo em matéria de química, física, ciência da terra, biologia, e jejunos em tecnologia. Não poderia ser diferente, se considerarmos que seus professores, na grande maioria, são igualmente analfabetos em ciência e tecnologia. Refiro-me, é claro, não aos mestres do ensino privado, mas aos modestos e despreparados professores do ensino público básico pelo Brasil afora. Um despreparo que aparentemente não abala nossas autoridades de ensino, nem as leva a tomar medidas a fim de superar esse estado de coisas. Não estaria na efetiva melhoria da qualidade do ensino público a saída para a superação paulatina desse sombrio panorama de um mundo que se encaminha a passos largos para um desastre apocalíptico?

Quanto às catástrofes globais que nos esperam nesse amanhã sombrio, peço licença para sublinhar que me refiro aqui não a uma ciência e uma tecnologia para crianças e adolescentes de conversa fiada, mas alicerçadas em problemas reais, em práticas de laboratório e oficinas, em conhecimentos que nos ajudem a preservar a espaçonave Terra, em que todos os cidadãos, sem exceção, são tripulantes e responsáveis.

WASHINGTON NOVAES – Começando pela primeira intervenção, se a solução não depende de vontade política global. Essa é exatamente a questão, pois ela tem de ser universal. O grande resultado dependerá de uma mudança mundial e não temos órgãos nem regras para fazer isso. O melhor que temos são as convenções da ONU, mas elas, para adotar qualquer resolução, dependem de consenso, que é praticamente impossível diante da diversidade de situações, opiniões e reivindicações. Então é difícil avançar. Um caso em que se caminhou foi a questão da camada de ozônio, pois se conseguiu chegar ao Protocolo de Montreal em 1987 para eliminar o uso do CFC [clorofluorcarboneto, gás utilizado em refrigeração]. Porém, isso não foi completado, ainda está sendo feito e mesmo assim com um resultado muito lento. O buraco na camada de ozônio não diminuiu, está praticamente a mesma coisa.

Há quem opine que seria preciso criar uma organização mundial do meio ambiente para substituir a ONU nessas questões, mas as pessoas que discutem isso acreditam que o resultado será o mesmo. Não vai haver unanimidade e não se avançará. Esses temas são extremamente inquietantes para todo mundo e por isso é muito difícil conseguir consenso. São ameaçadores, por exemplo, para governantes e políticos, porque se eles levarem essas questões a sério terão de mudar sua forma de atuação. Desafiam também os empresários, que precisam assimilar novos custos. Num mundo em recessão, eles não podem perder competitividade, mercado. A própria publicidade, os meios de comunicação, se tratarem mais sistematicamente desses assuntos, vão enfrentar conflitos com governos, empresas, com todo mundo. Isso só mudará quando conseguirmos levar a sociedade a discutir esses tópicos, a tomar posições, a formular propostas políticas, a votar corretamente.

No que respeita às observações de Robert Appy sobre ecologia e desenvolvimento, tudo deve ser analisado caso a caso. A resolução nº 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1986, diz que a obrigação primeira de qualquer estudo de impacto ambiental é examinar se é conveniente ou não o investimento e se há ou não alternativas para que não haja impacto. Isso devia ser a primeira regra, mas não é seguido. Então é preciso estudar cada caso. Por exemplo, Santa Catarina acaba de fazer uma opção dramática, reduziu a margem de proteção dos rios, permitiu plantação em encostas e topos de morros. Esqueceu as lições que sofreu no final do ano passado, as inundações como consequência da ocupação desordenada e do desmatamento de encostas. O preço é muito alto e os próprios agricultores sofrerão com menos vegetação.

Quanto à fome na África, certamente essa é uma questão política, antes de tudo. Esse continente foi massacrado pelo colonialismo. A África era dividida em mais de 10 mil etnias e o processo de colonização foi separando e juntando as pessoas, provocando guerras terríveis. Hoje, por exemplo, há guerra civil na região do Congo, Ruanda, Uganda e Burundi, um conflito que já matou 4,5 milhões de pessoas e que nem sequer notícia é. As etnias foram expulsas do lugar em que viviam e no espaço em que foram colocadas não têm como sobreviver, porque falta água, não têm como plantar, não têm nada. A África é uma calamidade, um cotidiano de horrores. Sobre esse tema há dois livros, da Companhia das Letras, Ébano e A Guerra do Futebol, ambos de um jornalista polonês falecido em 2007, Ryszard Kapuscinski, um documento dramático.

A questão que Samuel Pfromm Netto levantou sobre o ensino de ciência e tecnologia realmente é séria. Já vi um estudo mostrando que mais de 70% das pessoas que concluem os dois primeiros ciclos da educação no Brasil são analfabetas funcionais, isto é, não são capazes de ler uma instrução de três ou quatro linhas e transformá-la em norma, em regra de trabalho. O corpo docente é também despreparado. Recentemente tive uma assistente que já era professora de história, fazia mestrado e não sabia escrever português, precisei pagar um curso para ela.

Na Agenda 21 propus e foi aprovado que se aperfeiçoasse o capítulo sobre ciência e tecnologia, inclusive por causa da ausência de uma parte sobre clima. Há cerca de quatro anos, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência [SBPC], numa reunião na Amazônia, propôs que o governo criasse um programa para o aproveitamento de centenas de milhares de quilômetros quadrados daquela região já desmatados e sem utilização econômica, com forte investimento na formação de cientistas voltados para a biodiversidade. Levou isso ao governo federal e nunca aconteceu nada. Recentemente o Ministério de Ciência e Tecnologia sofreu um corte de 40% em suas verbas. A questão da ciência e da tecnologia é vital. Se o Brasil mantiver a postura que tem hoje vai perder mais terreno ainda, seja internamente, seja diante da competição mundial.

HUGO NAPOLEÃO – Soube que nos Estados Unidos a emissão de gás metano é muito grave, porque lá o gado se alimenta de ração animal, enquanto no Brasil seria vegetal. O número citado pelo conferencista é de 58 quilos de gás metano por boi ao ano. Pergunto se o gado brasileiro também emite esse volume.

EDUARDO SILVA – Na prática, vejo que muitos engenheiros se empenham, mas não conseguem fazer projetos com uma ação mais global. Ninguém é capaz de aceitar a tese de que o futuro é amanhã mesmo. Isso em transporte, energia e até na aquisição de bens materiais. Gostaria de solicitar que, além da tese, se pudessem mencionar ações práticas.

ÁLVARO MORTARI – O degelo que o senhor mencionou pode criar grandes problemas, com o aumento do nível dos oceanos? Isso leva um longo tempo ou pode acontecer em alguns anos? E será que a dessalinização do mar poderá ser futuramente uma maneira de conseguir água para consumo?

WASHINGTON NOVAES – Quanto à questão do metano produzido pelo gado, que aliás não é somente bovino, mas inclui ovelhas, cabras e outros, a medição foi feita pela Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Estive há uns três anos acompanhando esse trabalho. Coloca-se uma espécie de receptor no focinho do animal, preso a uma canga, e as emissões de metano que passam pelo caminho dos arrotos são captadas, sem incluir as que ocorrem por flatulências e derivadas do esterco. O número não é muito diferente do de outros países em função do tipo de alimentação, o problema existe lá como aqui. A Embrapa está tentando desenvolver variedades de capim que emitam menos metano no processo digestivo. A Alemanha está seguindo o caminho de aditivos químicos na ração, saiu há poucos dias a notícia. Tenho pouca informação ainda a respeito, mas a ideia de que seria possível reduzir as emissões em 25% por meio da adição de óleo de peixe à ração é algo extraordinário. A Nova Zelândia já está discutindo e provavelmente vai chegar à decisão de criar uma taxa de emissões por animal. Nos Estados Unidos isso está em estudo também, existe uma proposta da Agência de Proteção Ambiental. E aqui há um novo inventário das emissões brasileiras prometido para este ano.

Eduardo Silva falou de uma ação mais global. Realmente a lógica financeira é muito complicada. Argumentar com alguém que deve assumir custos em função de questões ambientais é muito difícil, pois reduzem-se a competitividade e o lucro. Isso somente terá solução quando houver uma discussão pela sociedade e se chegar ao terreno legal, onde se comece a atribuir os custos a quem os gera, sem repassá-los para a sociedade, como ocorre hoje. Por exemplo, quem paga os custos ambientais do transporte? O estudo de Adriano Murgel registra que a preferência pelo transporte individual, em quatro décadas, significa um custo de US$ 1 trilhão, valor mais do que suficiente para implantar uma rede de metrô na cidade de São Paulo inteira.

A Associação Nacional de Transportes Públicos faz uma argumentação mostrando o seguinte: na Grande São Paulo, se somarmos o sistema viário, praças, estacionamentos e garagens, o transporte já ocupa mais de 50% do espaço urbano. A entidade conclui que isso é um absurdo, pois o meio não pode se transformar num fim, a cidade não pode viver em função do transporte, este é que deve servir a ela. Quanto às ações práticas, tenho escrito e falado muitas coisas, mas precisamos de políticas públicas e que a sociedade pressione por isso.

Quanto ao degelo, estudos mais recentes são muito alarmantes. De acordo com eles, em 20 a 30 anos não haverá mais gelo no Ártico, e isso vai causar mudanças na temperatura do mar, elevar o nível dos oceanos e aumentar a absorção de radiação pela Terra, porque a área gelada reflete uma grande parte dela. Segundo o Painel do Clima, a continuar a atual tendência, poderemos ter entre 39 e 58 centímetros de elevação no nível do mar ao longo deste século. Ultimamente os estudos falam mesmo em 1 metro. Isso significará a inundação de uma grande parte das regiões costeiras do mundo, e temos de lembrar que 40% da população mundial vive nessas áreas.

A dessalinização da água do mar é possível, tecnicamente está demonstrado, inclusive há países que já usam isso em grande escala, como Israel e Dubai. A questão é o custo, que é alto.

JANICE THEODORO – O senhor falou em crise civilizacional, e essa me pareceu uma excelente palavra para caracterizar o momento por que estamos passando. Atualmente vivemos uma série de crises e a ONU não consegue coordenar as atividades em torno de um mesmo objetivo. É extremamente difícil mudar a atitude em âmbito mundial. A crise ambiental não seria o elemento que deflagraria a crise civilizacional? Se os gregos estão certos, o homem só toma consciência dos grandes movimentos políticos quando uma parte expressiva dos cidadãos sente na pele o significado da tragédia. Quando ela ocorrerá?

ADIB JATENE – Quando pedem minha opinião sobre a situação, digo que não está boa, mas, se tivermos paciência, com o tempo vai piorar. Sua exposição me faz perguntar o seguinte: como o consenso nos organismos internacionais não tem sido possível, será que nosso planeta tem futuro?

ZEVI GHIVELDER – Quanto à questão de conciliar desenvolvimento com meio ambiente, vemos no Brasil coisas espantosas. Lembro-me de que a licença ambiental para a hidrelétrica do rio Madeira foi uma novela dividida em 300 capítulos. Agora parece que já se editou ou vai se editar uma medida provisória dispensando a construção de rodovias de licença ambiental. E o Ministério do Meio Ambiente, que é governo, reclama contra uma decisão de seu próprio governo. Há uma incompatibilidade tão grande nisso que pergunto onde vamos parar.

WASHINGTON NOVAES – Janice, as crises que estão aí, ou grande parte delas, têm base exatamente no desligamento das coisas concretas. Vejamos, por exemplo, a crise econômico-financeira que vivemos. O produto bruto mundial hoje é de US$ 60 trilhões. Vi recentemente um estudo segundo o qual os ativos financeiros mundiais alcançam hoje US$ 860 trilhões – um valor que está na estratosfera, não tem nada que o garanta, que lhe dê solidez. Temos de nos reaproximar das coisas concretas, reais, estamos no terreno das abstrações, enquanto o solo se mostra cada vez mais precário. Quanto a sua pergunta sobre a tragédia, acho que já a estamos vivendo. Já vivemos o desastre, pois, como mencionei, 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, 2,5 bilhões estão abaixo da linha da pobreza, o mesmo número de pessoas que não dispõem de redes de esgoto ou de abastecimento de água em casa. Os desastres ambientais são cada vez maiores, afetando milhões de pessoas a cada ano. No Brasil já ultrapassamos a casa de centenas de milhares por ano, como em Santa Catarina. A tragédia já está aí.

A comunicação precisa mudar. No mundo e no Brasil segue-se um modelo hollywoodiano de informação, só se fala dessas questões nos momentos de tragédia, de grandes emoções e comoções. Passados esses períodos, tudo é esquecido, não se discute o assunto sistematicamente com a população. Voltemos a Santa Catarina: seria uma ilusão pensar que o que aconteceu lá no final do ano passado ocorreu da noite para o dia. A ocupação do topo de morros e o desmatamento das encostas aconteceram ao longo de décadas e ninguém falou nada sobre isso. A ocupação das planícies naturais de inundação ocorreu ao longo de séculos. A impermeabilização do solo das cidades, impedindo a infiltração, está acontecendo também há muitas dezenas de anos. Quando cai uma chuva mais intensa é que se revela a vulnerabilidade.

A Alemanha, por exemplo, está fazendo um programa admirável, chamado renaturalização do curso dos rios. O objetivo é desocupar todas as antigas planícies de inundação natural e devolver aos rios seu caminho primitivo. Está retirando as barragens, eliminando as retificações, tirando tudo o que entrou no caminho dos rios, porque sofreu inundações terríveis há alguns anos, morreu muita gente. Mais: proibiu quem estava nas planícies de ocupar o primeiro pavimento e agora está retirando todo mundo. O secretário do Meio Ambiente da cidade de São Paulo até já anunciou isso aqui, mas não sei se consegue avançar.

Doutor Jatene, será que não há futuro? Não sei. A resposta depende do ser humano, ele tem de tomar consciência disso. Afirmei e repito que estamos vivendo uma crise de padrão civilizatório. Nossos modos de viver não são compatíveis com as possibilidades do planeta. É preciso então mudá-los. Não temos alternativa.

Quanto à questão que Zevi colocou, por que precisamos construir uma hidrelétrica no rio Madeira? Para a Amazônia consumir? Não existe esse consumo na região. A produção de mais energia elétrica na Amazônia se destina a suprir a indústria de eletrointensivos, principalmente alumínio. Os eletrointensivos consomem cerca de 30% da produção total de energia no Brasil e são subsidiados. Tucuruí, por exemplo, fez um contrato de 20 anos com as indústrias de eletrointensivos com subsídio de quase 60% no custo da energia. Ao final da obra havia um prejuízo de US$ 4 bilhões, que alguém tinha de pagar. Foi tudo repassado à sociedade, pagamos em nossa conta de luz, nada é de graça. E somente para exportar alumínio, não é consumo interno.

Países como o Brasil e alguns outros se dedicam à exportação intensiva de bens que os países industrializados não querem produzir exatamente por causa do custo ambiental ou social. Fazem isso arcando com todos os custos, sem nenhuma remuneração adicional. Mencionei o estudo da Unicamp sobre a matriz energética brasileira, não precisamos construir hidrelétrica nenhuma, muito menos termelétricas poluidoras. O ministro Edison Lobão chegou a anunciar 60 usinas nucleares, que são muito mais caras, muito mais inseguras, e não há solução, nem aqui, nem em lugar nenhum, para os resíduos nucleares. O Ministério do Meio Ambiente acaba de autorizar o início da construção e também o depósito. O ministro do Meio Ambiente, que lutou a vida inteira contra a energia nuclear e se elegeu deputado com base nisso, teve como primeiro ato como titular da pasta o licenciamento de uma usina nuclear. É difícil essa questão política.

Revista Problemas Brasileiros

“A rigor, ninguém sabe ao certo por que Bush invadiu o Iraque. Obviamente, petróleo, Israel, establishment industrial-militar etc. pesaram, mas o que realmente se tinha em mente continua um mistério”

“A rigor, ninguém sabe ao certo por que Bush invadiu o Iraque. Obviamente, petróleo, Israel, establishment industrial-militar etc. pesaram, mas o que realmente se tinha em mente continua um mistério”